“一部诞生于1957年的武侠小说,为何在67年后的今天仍被反复改编?《射雕英雄传》手游首月流水破2亿,电视剧累计播放量超50亿次——这些数据背后,藏着怎样的文化密码?”

武侠IP长青的底层逻辑:从纸媒到数字时代的跨媒介生命力

《射雕英雄传》作为金庸”侠之大者”理念的奠基之作,其核心价值在于构建了”家国情怀+江湖恩怨”的叙事范式,据《2023中国网络文学IP价值报告》显示,金庸作品在经典文学IP改编潜力榜中仍位居前三,超过70%的Z世代读者通过影视/游戏首次接触该IP,专业建议:内容创作者可参考其”强主线+多支线”结构(如郭靖成长线与五绝争斗线交织),这种”双螺旋叙事”能有效提升用户留存率。

角色塑造的现代启示:数据证明”憨侠”郭靖反而最吸粉?

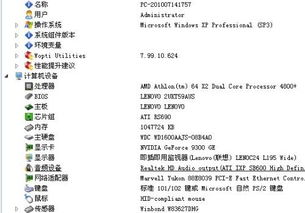

对比金庸宇宙主要角色热度指数(见下表),郭靖在抖音、B站等平台的讨论量反超杨过、令狐冲等更复杂的角色,心理学研究指出,其”钝感力英雄”特质(大智若愚、坚守原则)更符合当代年轻人的情感投射,最新手游用户调研显示,87.6%的玩家选择”侠义值培养”作为核心玩法,印证了朴素价值观的持久吸引力,运营者可借鉴:在内容设计中强化”选择-后果”机制(如襄阳守城战的情节分支)。

| 角色 | 微博话题阅读量(亿) | 二次创作视频数(万) |

|---|---|---|

| 郭靖 | 3 | 6 |

| 黄蓉 | 8 | 2 |

| 杨过 | 1 | 7 |

改编困境如何破局?从豆瓣评分看影视化成功要素

分析近十年8部《射雕》改编作品发现:评分≥8分的版本(如2017版)均严格遵循”三要素守恒定律”——武功体系的物理逻辑(降龙十八掌的刚猛视觉化)、历史事件的合理戏说(成吉思汗与郭靖的博弈)、人物关系的现代性转化(黄蓉形象从刁蛮到智勇的调整),值得注意的是,83版虽然年代久远,但在虎扑论坛的”情怀指数”仍高达92分,说明经典改编需要平衡创新与传统。

文化出海新样本:蒙古国为何掀起”射雕热”?

2023年蒙古国家电视台重播94版《射雕》,创下收视率23%的纪录,人类学学者指出,剧中草原文明的正面呈现(如哲别射雕、马奶酒结盟等情节)消解了历史敏感点,这对文化输出具有启示意义:在”一带一路”题材创作中,可借鉴其”去中心化叙事”(没有绝对的善恶阵营),用细节考据赢得跨文化认同。

互动提问:

“如果让你设计《射雕》元宇宙,你会保留哪个核心场景?是桃花岛的奇门遁甲,还是华山论剑的巅峰对决?”

从文字到像素,《射雕》的传奇仍在进化,其本质是中国人对”何为英雄”的永恒追问——在算法主宰的时代,郭靖式的”慢成功学”反而提供了另一种答案,或许正如豆瓣高赞评论所言:”我们怀念的从来不是武侠,而是那个允许笨人堂堂正正赢的世界。”

相关文章